Infoclimat / berlem

Comment prévoit-on la neige en plaine ?

08/01/2024 Chaque hiver, les chutes de neige en plaine peuvent représenter un risque important, en particulier dans le domaine des transports terrestres et pour les déplacements du quotidien.

Alors que sur les massifs montagneux, la neige peut déjà faire de brèves apparitions dès l’été au-dessus de 2 000 à 2 500 m d’altitude, en plaine, on rencontre fréquemment des épisodes de neige dès la deuxième quinzaine du mois de novembre, jusqu’en mars ou avril, parfois même au mois de mai.

Comment prévoit-on la neige en plaine ?

Une situation à neige, c’est d’abord une perturbation avec deux masses d’air en conflit, de l’air froid d’un côté, de l’air doux et humide de l’autre. Pour prévoir une chute de neige et déterminer sa quantité, les prévisionnistes doivent d’une part évaluer l’activité et l’évolution de la perturbation, d’autre part estimer le plus précisément possible les températures de l’air et du sol.

Quels sont les moyens utilisés par les prévisionnistes pour prévoir la neige ?

Pour prévoir ces situations, les prévisionnistes s’appuient sur les résultats des modèles de prévision (simulations informatiques du comportement de l’atmosphère), notamment pour prévoir la chronologie de la perturbation et les précipitations associées. Prévoir si ces précipitations seront sous forme de neige lorsqu’elles atteindront le sol et qu’elles tiendront au sol est toute la difficulté de ces situations. La température de l’air et du sol sont des éléments clés pour cela, sans être les seuls à être pris en compte par les prévisionnistes.

Une autre difficulté également dans ces situations est de savoir si les perturbations nuageuses et pluvieuses tels qu’observés par les satellite et les radars, donnent de la neige au sol. Même si des progrès ont été faits sur l’estimation de la nature des précipitations à partir de ces moyens d’observation, il reste difficile de déterminer avec certitude l’occurrence de neige, et encore plus sa tenue au sol.

La prévision de la neige en plaine ne concerne pas seulement celle des chutes de neige. Elle englobe aussi celle de l’évolution de la couche déjà déposée : son maintien au sol, sa fonte, son regel possible si elle est humide et la formation de plaques de verglas, l’évolution de son épaisseur et de sa qualité, la durée et la vitesse d’évolution entre ces différents états.

Un exercice parfois complexe

La prévision devient particulièrement difficile lorsque la température avoisine 0 °C, car l’eau peut facilement et rapidement passer de l’état liquide à l’état solide, et inversement. En général, lorsqu’il neige, la température est le plus souvent comprise entre − 5 °C et + 1 °C.

Mais la neige peut aussi tomber, plus rarement, par des températures assez nettement positives : la neige se forme en altitude et évolue au sein des masses d’air qu’elle rencontre lors de sa chute. Si la température de l’air devient positive à moins de 300 mètres du sol, les flocons n’ont pas le temps de fondre et ils atteignent le sol : c’est pourquoi des chutes de neige sont également possibles avec des températures comprises entre + 1 °C et + 3 °C.

À l’inverse, si les flocons de neige rencontrent au cours de leur chute une épaisse couche d’air à température positive, puis à nouveau de l’air à température négative près du sol, il peut alors pleuvoir par température négative. Il s’agit alors de pluie verglaçante, qui constitue un danger encore bien plus important que la neige, car le sol devient extrêmement glissant.

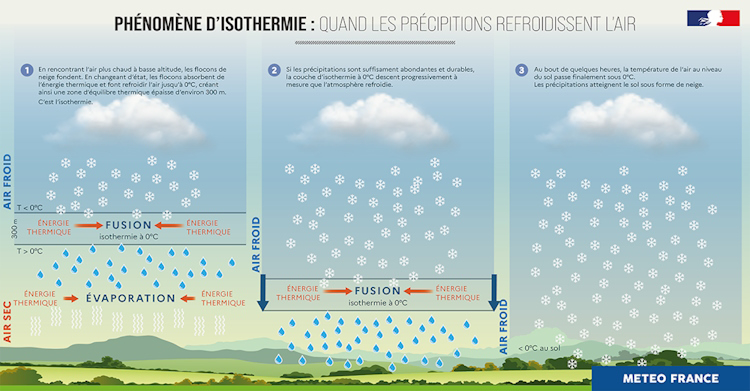

La neige dite par « isothermie » est également un phénomène local délicat à prévoir : lorsque les précipitations sont à la fois soutenues et durables, elles arrivent à abaisser progressivement la température de l’air qu’elles traversent jusqu’à 0 °C. La neige fond alors à des altitudes de plus en plus basses et finit par atteindre le sol. L’isotherme 0 °C (altitude à laquelle la température de l’air atteint 0 °C) s’abaisse ainsi progressivement jusqu’au voisinage du sol.