© Météo-France / Nemo Pawlowski

Combien pèse un nuage ?

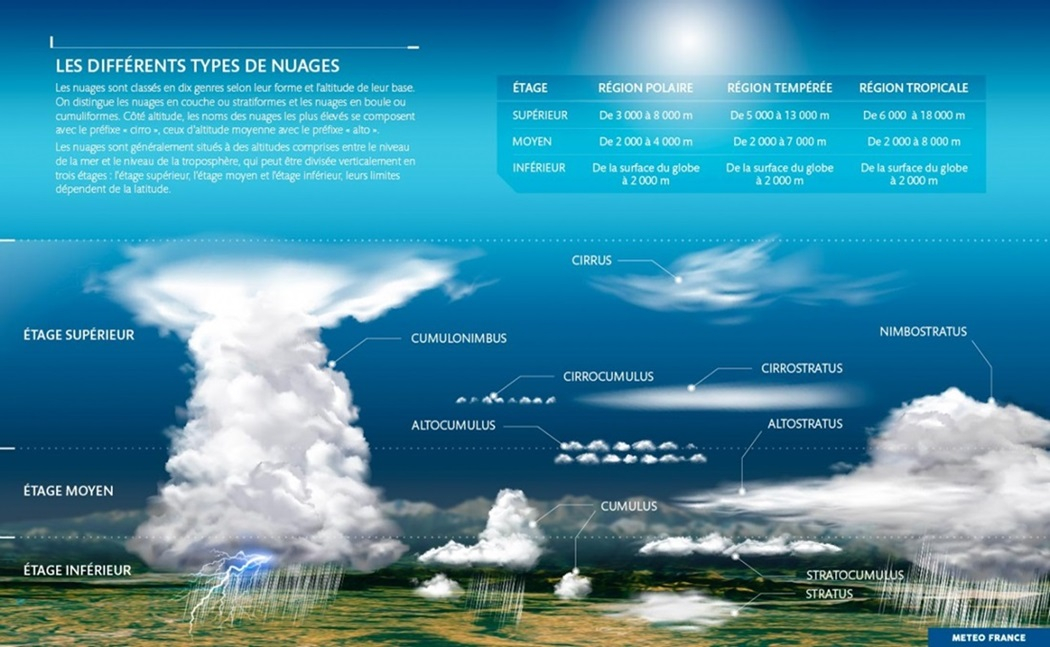

14/12/2025Un nuage est composé de gouttelettes d’eau et/ou de cristaux en suspension dans l’atmosphère. La forme, la couleur et la taille d’un nuage varient selon les conditions atmosphériques.

Un milion de tonnes pour le cumulus, nuage le plus connu

Prenons le cas d’un cumulus, souvent appelé “nuage de beau temps”. Contrairement aux impressions de légèreté qu’il nous donne, ce petit nuage blanc qui flotte dans l’air est en réalité lourd, en raison de son volume très important. En lui supposant une forme cubique de 1 km de côté, son volume correspond à 1 milliard de m3. Il contient environ 500 tonnes d’eau liquide et solide. Il s’agit pourtant bien d’un petit cumulus… Sa masse totale (avec la vapeur d’eau estimée à 10 000 tonnes ainsi que l’air sec à 900 000 tonnes) atteint environ un million de tonnes.

Cumulus humilis © Infoclimat / Louis Durand

Mais comment calcule-t-on la masse d’un nuage ?

On estime que la masse volumique d’un nuage, c’est-à-dire la masse d’eau liquide ou de de glace (ce que l’on voit) comprise dans un m3 se situe généralement entre 0.3 et 3 g/m3 selon le type de nuage. Au premier abord, cela parait extrêmement peu, à peine une cuillère à café. Mais il ne faut pas oublier qu’un nuage peut faire des dizaines de km3 pour les plus grands, et que cette partie visible d’un nuage (eau liquide et solide) est 2000 fois moins importante que l’air sec et 20 fois moins importante que la vapeur d’eau qui composent également un nuage (ce que l’on ne voit pas).

Un milliard de tonnes pour le cumulonimbus, nuage d’orage

Prenons le cas du plus remarquable des nuages, le cumulonimbus, le seul porteur d’orages. Nous pouvons estimer la taille d’un cumulonimbus à 15 km de côté à sa base et jusqu'à 13 km sur la hauteur. Il a un volume de plus de 2 000 milliards de m3. Il contient plusieurs millions de tonnes d’eau liquide et de glace. Cela équivaut à plus ou moins 1000 piscines olympiques. Si l’on ajoute la masse de l’air sec et de la vapeur d’eau du nuage, il pèse approximativement un milliard de tonnes.

Le saviez-vous ?

Lors d’un orage, nous avons au-dessus de nos têtes des millions de tonnes d’eau en suspension. C’est ainsi qu’un cumulonimbus peut provoquer des chutes de grêle.

Contempler les nuages est aussi l’occasion de se poser… quelques questions.

Pourquoi un nuage ne tombe-t-il pas ?

Étant donné que l’eau contenue dans un simple cumulus peut peser autant qu’une locomotive, il peut apparaître surprenant qu’il ne nous tombe pas sur la tête. Les gouttelettes d’eau contenues dans un nuage sont extrêmement fines et légères, leur vitesse de chute va alors être faible, et largement compensée par les vents ascendants qui permettent la formation du nuage. Ce sont ces ascendances dans les nuages cumuliformes qui expliquent l’aspect “chou-fleur” des cumulus.

Une étrange tour formée par un cumulus en chou-fleur surmonté de deux "assiettes" © Infoclimat / alain7967

Pour les nuages qui ne se forment pas grâce aux vents ascendants, comme le brouillard ou les nuages bas (stratus), les gouttelettes d’eau sont encore plus fines et la vitesse de chute du nuage ne dépasse pas les 4 mètres à l’heure… Lorsque les plus grosses gouttelettes d’eau sont trop lourdes pour être maintenues en l’air par les courants ascendants, c’est là que la pluie arrive.

Lire aussi : Qu'est-ce qu'un ciel de traîne ?

La couleur des nuages : pourquoi certains sont blancs et d’autres gris, voire noirs ?

La couleur d’un nuage est liée au soleil et à l’épaisseur du nuage. Lorsque la lumière du soleil traverse un nuage, elle est diffusée par les gouttelettes d’eau qu’elle traverse dans toutes les directions. Cela donne généralement un aspect blanc aux nuages les moins épais. En revanche, dès que l’épaisseur entre le soleil et l’observateur grandit, une bonne partie de la lumière est dispersée avant d’atteindre la surface des nuages visibles depuis le sol. N’étant pas touchés par la lumière du soleil, les nuages apparaissent sombres. Vu d’au-dessus, tous les nuages apparaissent blancs, même les cumulonimbus les plus violents.

© Météo-France / Nemo Pawlowski

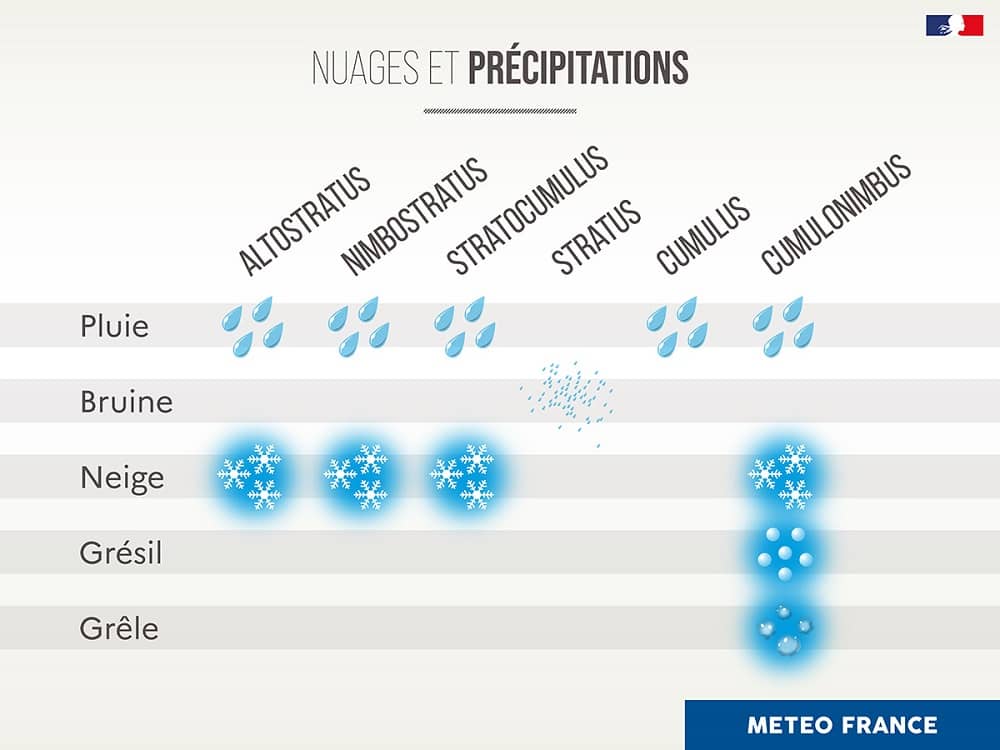

Pourquoi certains nuages donnent de la pluie et pas d’autres ?

Pour qu’il pleuve (ou qu’il neige), il faut que les gouttelettes (ou les cristaux) qui constituent le nuage croissent suffisamment pour devenir trop lourds et finir par tomber sous l’effet de la gravité. La faculté à la croissance des gouttelettes d’eau dans les nuages va dépendre de plusieurs paramètres, dont l’extension verticale du nuage ou les mouvements ascendants à l’intérieur du nuage en cas de convection par exemple.

Généralement, les nuages les plus épais, à la forte extension verticale, sont associés aux précipitations, tandis que les nuages les plus fins, quelle que soit leur altitude, ne précipitent pas ou peu.

Les nuages qui peuvent provoquer de la pluie : altostratus, nimbostratus, stratocumulus, cumulus, cumulonimbus.

Les nuages nous donnent-ils des informations sur le temps à venir ?

Si vous savez observer les nuages, vous pouvez parfois déduire des informations sur l’évolution du temps pour le jour même ou le lendemain, même si ça ne fonctionne pas à tous les coups. Par exemple, certains nuages pré-orageux le matin annoncent précisément des orages pour la fin de journée.

Avec une différence importante de température entre le niveau 500hPa et le sol, des cumulus se forment qui parfois se développent davantage en cumulus congestus. Dès lors, des averses localisées ne sont pas à exclure d'ici le soir. © Infoclimat / meteo17100

L’exemple le plus caractéristique d’indice pour la prévision du temps révélé par les nuages est peut-être l’arrivée de voiles de cirrus le soir qui tendent à couvrir le ciel au soleil couchant. Ces derniers peuvent annoncer de la pluie pour le lendemain, en cas de passage d’une perturbation d’ouest.

Éventail solaire avant l'orage © Infoclimat / Yannis Tron meteo

Par ailleurs, la présence de brouillard ou de nuage bas en plaine l’hiver donne un fort indice sur un temps probablement ensoleillé en montagne, en cas de situation anticyclonique. Les nuages bas peuvent ainsi traduire des pressions élevées, et donc un temps relativement sec.

Lire aussi : la mer de nuages, un phénomène spectaculaire

Quel est donc ce nuage ?

Si vous admirez le ciel et le monde impalpable des nuages, voici une infographie regroupant les différents types de nuages qui pourra vous guider...