© Michel Hontarrède - Météo-France.

Vagues-submersion : quels dangers et comment s'en protéger ?

27/01/2025Les vagues-submersion peuvent affecter l’ensemble du littoral de l’Hexagone, y compris en Méditerranée où la marée est de faible amplitude. Les submersions marines peuvent provoquer des inondations sévères et rapides du littoral, des ports et des embouchures de fleuves et rivières. Pour vous prémunir de ce danger, éloignez-vous des côtes, ne prenez pas la mer et rejoignez le plus haut point possible.

S'informer sur les phénomènes dangereux : Vigilance météorologique.

S'informer sur les phénomènes dangereux : Vigilance météorologique.

Pour recevoir les notifications de Vigilance, activez-les dans l'application mobile de Météo-France dans les départements de votre choix.

Les dangers des vagues-submersion

Les fortes vagues et la surcote du niveau de la mer sont des phénomènes destructeurs, surtout lorsqu’ils dépassent la cote des ouvrages de protection ou des terrains en bord de mer, lorsqu’ils créent des brèches et rompent les ouvrages ou les cordons naturels, ou encore lorsque des paquets de mer franchissent les barrages naturels ou artificiels suite au déferlement de vagues de taille importante.

Les dégâts causés par les vagues et les submersions :

• Si j’habite ou exerce une activité en bord de mer ou le long d’un estuaire, mes biens sont susceptibles d’être inondés ou emportés

Sous l’effet des vagues et de la montée des eaux, les jetées, digues, remparts et infrastructures de protection du littoral peuvent être endommagés, se fissurer ou rompre et laisser passer les eaux.

Les bâtiments et habitations à proximité sont susceptibles d’être atteints par les vagues et envahis par les eaux avec des risques conséquents pour les habitants. Les occupants des habitations sans étage sont particulièrement exposés lors d’événements soudains.

Lors d’une forte houle, la mer peut charrier des objets et des matériaux de tailles très variables (sable, gravier, roche…). La force des vagues et du courant lors des submersions marines peuvent fragiliser, voire détruire des installations et les emporter (grillage, vitre, pontons, bateaux…)

• Si je circule le long du bord de mer, je risque d’être emporté par les eaux ou blessés par les objets projetés

Les digues et les fronts de mer sont particulièrement à risque. Une seule vague peut suffire à emporter un passant. Les galets ou autres objets projetés par les vagues risquent de blesser les passants.

La circulation sur les routes et voies ferroviaires situées sur le littoral peut être perturbée et dangereuse. Les voies peuvent être coupées par des objets charriés ou envahies par l’eau. Les inondations peuvent ralentir, voire rendre difficile les interventions des secours et les évacuations.

• Si je suis en mer ou pratique un sport nautique, je risque la noyade

Les fortes vagues et les vents forts peuvent faire chavirer les embarcations ou emporter les pratiquants de sport nautique, les baigneurs et les pêcheurs loin du rivage.

Comment se protéger en cas de vagues-submersion ?

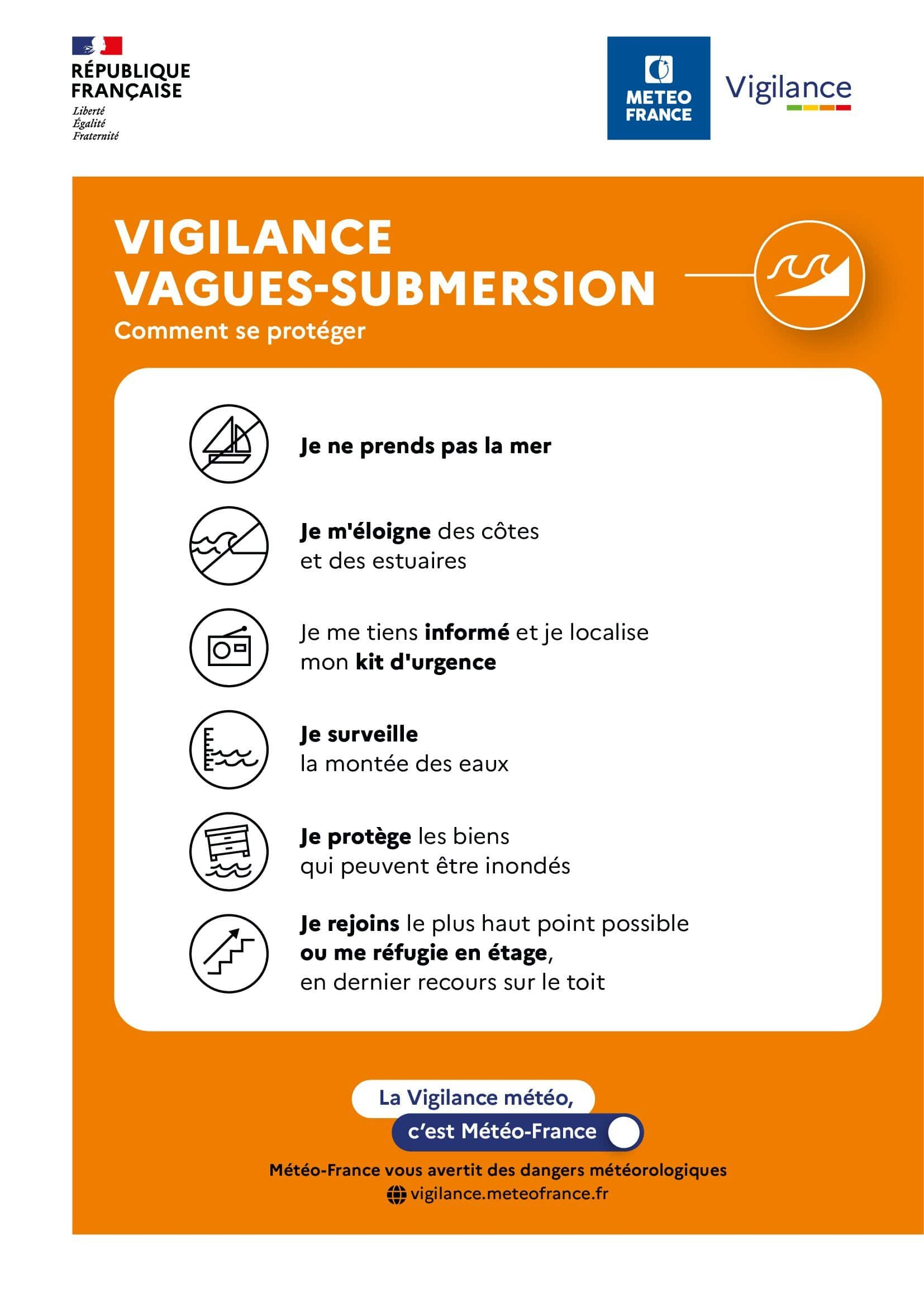

En Vigilance orange vagues-submersion :

- Je ne prends pas la mer

- Je m’éloigne des côtes et des estuaires

- Je me tiens informé et je localise mon kit d’urgence

- Je surveille la montée des eaux

- Je protège les biens qui peuvent être inondés

- Je rejoins le plus haut point possible ou me réfugie en étage, en dernier recours sur le toit

En Vigilance rouge vagues-submersion :

• Je ne prends pas la mer

• Je m’éloigne des côtes et des estuaires

• Je me tiens informé auprès des autorités

• Je rejoins le plus haut point possible ou me réfugie en étage, en dernier recours sur le toit

• J’évacue uniquement sur ordre des autorités avec mon kit d’urgence