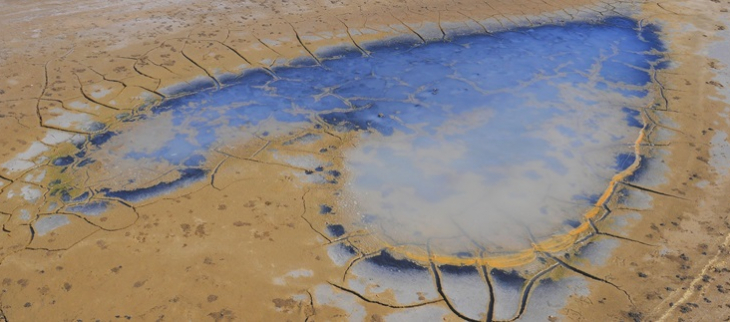

De sel et d'eau la vie, Marc Thedon

Changement climatique : quel impact sur la ressource en eau ?

17/06/2025Avec l’augmentation des températures et l’évolution saisonnière du cumul des précipitations, le changement climatique a de fortes conséquences sur le cycle de l’eau et la ressource en eau disponible.

L’eau, une ressource fragile et limitée

La ressource en eau désigne l’ensemble des eaux disponibles pour les écosystèmes et les activités humaines, c’est-à-dire les eaux de surface (rivières, lacs) et les eaux souterraines (eau contenue dans le sol, nappes phréatiques). Elle fait partie du cycle naturel de l’eau, alimenté par les précipitations (pluie, neige) et influencé par l’évaporation, l’infiltration et les écoulements. Cette ressource limitée, indispensable à de nombreuses activités humaines (eau potable, agriculture, industrie, énergie) et au fonctionnement des écosystèmes, est menacée par le changement climatique.

Diminution de la ressource en eau

En France, les effets du changement climatique sur le cycle de l’eau sont déjà visibles.

La diminution de la ressource en eau s’explique par deux facteurs.

- L’augmentation de l’évapotranspiration, en lien avec le changement climatique : l’évapotranspiration combine l’évaporation de l’eau depuis les surfaces terrestres et la transpiration des plantes. Elle a augmenté récemment en raison de températures plus élevées. Cette hausse réduit la quantité d’eau disponible pour alimenter les rivières, les lacs et les nappes phréatiques.

- La baisse des pluies “efficaces” qui relève de la variabilité naturelle du climat : les pluies automnales et hivernales, indispensables à la recharge des nappes souterraines, contribuent à alimenter les cours d’eau l’été suivant. Les années où ces pluies sont déficitaires comme observé globalement sur la période 2002-2018, la recharge insuffisante provoque une baisse importante de la ressource en eau.

Entre 2017 et 2020, plus de 30 % du territoire a été concerné chaque année par des restrictions d’usages de l’eau.

Quel futur pour l’eau en 2050 ? et en 2100 ?

Les projections climatiques indiquent que la France pourrait connaître un réchauffement de +2,7 °C d'ici à 2050 et de +4 °C en 2100 par rapport à 1900. Ces hausses de température entraîneraient des modifications profondes du cycle de l’eau, avec une augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses et une réduction des débits des rivières en été.

Si l’évolution du cumul annuel de précipitation est peu marquée, l’augmentation des températures renforcera l’évapotranspiration et diminuera la quantité d’eau “utile” (l’eau qui recharge les nappes), particulièrement sur le sud et l’ouest du pays.

De plus, dans un climat plus chaud de 4 °C, la diminution de l’enneigement, particulièrement marquée en moyenne altitude et au printemps, réduira la durée de présence de la neige au sol de 1 à 3 mois selon l’altitude. Cette baisse réduira, et avancera dans la saison, la fonte printanière qui alimente habituellement les cours d’eau, contribuant ainsi à une diminution de la ressource en eau disponible dans de nombreuses plaines.

Le saviez-vous ?

Le portail DRIAS-Eau fournit un ensemble de données hydrologiques en climat futur et permet de visualiser, sous forme de cartes, l’évolution de la ressource en eau au plus près des territoires, à court, moyen et long terme. Il intégrera très prochainement des données basées sur la Trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC).

Évapotranspiration potentielle et bilan hydrique : des indicateurs clés

Pour évaluer l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, deux indicateurs sont particulièrement utiles : l’évapotranspiration potentielle et le bilan hydrique.

- L’évapotranspiration potentielle (ETP) correspond à la quantité d’eau maximale qui pourrait s’évaporer ou être transpirée par la végétation. Elle dépend principalement des températures, de l’ensoleillement, du vent et de l’humidité de l’air. Avec le réchauffement climatique, l’ETP augmente : dans une France plus chaude de +2,7 °C, elle grimperait en moyenne de 10 %, et jusqu’à 17 % dans une France à +4 °C. Cette hausse est relativement homogène sur tout le territoire.

- Le bilan hydrique, lui, mesure la différence entre les précipitations et l’ETP. Il donne une idée globale de l’eau réellement disponible dans les sols. Avec des précipitations plutôt stables et une ETP en hausse, le bilan hydrique devient négatif. À l’horizon 2050, la France pourrait perdre en moyenne 45 mm d’eau par an, et jusqu’à 116 mm en 2100, soit l’équivalent d’un à deux mois de pluie en moins. Le sud du pays serait particulièrement touché, avec des déficits annuels supérieurs à 200 mm, représentant jusqu’à un tiers des précipitations annuelles en moins.

Les impacts d’une diminution de la ressource en eau

La diminution de la ressource en eau a des répercussions significatives sur de nombreux secteurs, particulièrement en été :

- la diminution du débit des cours d’eau favorise l'augmentation de la température de l'eau, altérant la qualité physico-chimique de l'eau ;

- l’approvisionnement en eau potable peut être compromis dans certaines régions, nécessitant des mesures de restriction ;

- les habitats et le fonctionnement des milieux aquatiques sont affectés (modification de la qualité et de la température de l’eau, prolifération d’espèces envahissantes…), comme les écosystèmes en général (mortalité des arbres et de nombreuses espèces végétales en l’absence d’eau disponible) ;

- l’agriculture, grande consommatrice d’eau, est confrontée à des périodes de sécheresse plus longues pouvant entraîner des pertes de rendements ;

- les industries dépendantes de l’eau, comme l’hydroélectricité, peuvent voir leurs activités perturbées ;

- la réduction des débits des cours d’eau et l’abaissement de leur ligne d’eau dérèglent le transport de marchandises et le tourisme fluvial.

Ressource en eau : quels travaux de recherche sont en cours à Météo-France ?

Les travaux de recherche sur la ressource en eau concernent notamment la modélisation :

- des nappes souterraines et leur prise en compte dans les projections climatiques ;

- de la température de l’eau des lacs et rivières ;

- de la réponse de la végétation au stress hydrique ;

- de l’impact direct des activités humaines sur la ressource, notamment via l’irrigation.