Météo-France / Eddy Duluc

Les villes face au changement climatique

13/11/2025En France, les villes concentrent plus de 80 % de la population et une grande partie des activités socio-économiques. Elles sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique, avec des impacts conséquents sur les conditions de vie, la santé des populations, les infrastructures et les inégalités territoriales.

Les villes face au changement climatique : des spécificités régionales

Toutes les villes du territoire n’ont pas la même exposition au changement climatique, du fait de leur emplacement géographique, de leur topographie et de l’aménagement urbain.

- Les villes du sud de la France sont confrontées à des vagues de chaleur plus précoces, plus intenses et plus longues, à des sécheresses marquées, à un risque élevé d’incendies de forêt et de végétation.

- Les villes du littoral atlantique et méditerranéen connaissent une exposition accrue à la montée du niveau de la mer, aux submersions marines et à l’érosion côtière.

- Les villes du Nord et de l’Est connaissent une intensification des canicules en ville.

Surchauffe urbaine : des villes de plus en plus chaudes

Les villes sont confrontées au phénomène d'îlot de chaleur urbain, ou surchauffe urbaine. Sous certaines conditions météorologiques (temps clair et peu nuageux), la température est plus élevée la nuit en ville qu’à la campagne.

Lire aussi : Qu’est-ce qu’une nuit chaude ?

De nombreux facteurs empêchent les zones urbaines de se refroidir, principalement les matériaux de construction, l’artificialisation des sols, la morphologie urbaine, les rejets de chaleur liés aux activités humaines... Le bâti emmagasine la chaleur le jour et la restitue progressivement dans l’atmosphère la nuit. Ainsi, la température de l’air a du mal à redescendre la nuit. En période caniculaire, les écarts entre la ville et la campagne environnante peuvent être élevés.

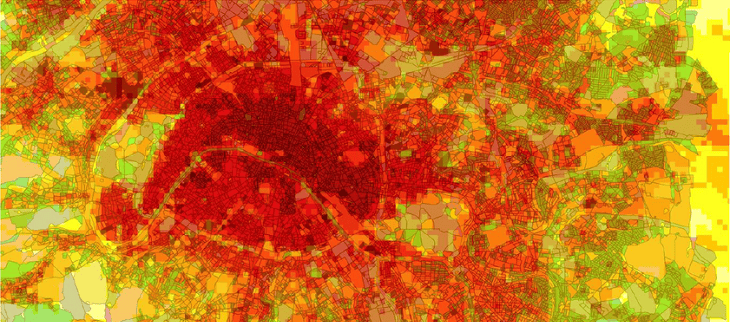

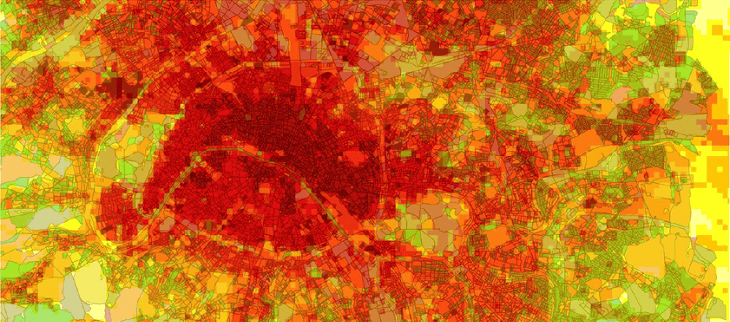

POUR ALLER PLUS LOIN, découvrez la cartographie de l'effet de chaleur urbain

Stress thermique et autres impacts de la surchauffe urbaine

Les impacts sanitaires de la chaleur sur les populations sont forts : troubles du sommeil, inconfort thermique, déshydratation, symptômes cardiovasculaires, santé mentale… Les canicules occasionnent une surmortalité parfois importante, avec une vulnérabilité accrue des personnes fragiles. En ville, l’exposition à la chaleur est accrue par l’effet d’îlot de chaleur urbain. Les fortes chaleurs et les conditions atmosphériques qui les favorisent sont en outre propices à l’accumulation de certains polluants et accentuent les risques sanitaires, tels que les maladies respiratoires. Cette surchauffe urbaine a aussi des effets conséquents sur les infrastructures (routes, bâtiments…).

Lire aussi : Comment le changement climatique transforme notre quotidien

Un risque d’inondation accru en ville

Les milieux urbains sont plus vulnérables face au risque d’inondation du fait de la densité de population qu’ils abritent et de l'imperméabilisation des sols. Le changement climatique modifie aussi la fréquence, l’intensité et la répartition des précipitations en France.

Les observations des dernières décennies montrent une hausse des précipitations extrêmes.

- Dans le Sud-Est, les épisodes de pluies très intenses se multiplient. Des cumuls de pluie très importants tombent en des laps de temps parfois très courts, ce qui peut provoquer des inondations violentes.

- On estime à 17 millions le nombre de Français exposés au risque d’inondation par ruissellement et débordements de cours d’eau en 2025.

- Dans une France à + 4 °C, les pluies intenses se renforceraient, avec +15 % en moyenne et jusqu’à +20 % sur la moitié nord du pays, aggravant le risque d’inondation, notamment en ville.

Sécheresse : un milieu urbain fragilisé

Le bâti fragilisé

La sécheresse fragilise le bâti des espaces urbains, par augmentation du phénomène de retrait-gonflement des argiles (maisons individuelles, routes…). Plus de 10 millions de maisons individuelles sont très exposées à ce risque en 2025 (source : SDES).

Tensions sur la ressource en eau

La demande en eau augmente sous l’effet du changement climatique et de la chaleur alors que les ressources en eau diminuent. Les situations de tension sur la ressource en eau connues dans certaines villes du sud du pays en période estivale s'accentuent.

Le saviez- vous ?

A + 4 °C, la France connaîtrait 1 mois supplémentaire de sol sec dans la moitié nord et jusqu’à 2 mois dans la moitié sud.

Les villes face à la hausse du niveau de la mer

Un risque de submersion marine et d’érosion côtière exacerbé en ville. Les villes sont également plus fragiles face à la hausse du niveau de la mer causée par le changement climatique. Le risque d’érosion côtière et de submersion marine menace une grande partie des communes littorales hexagonales. Certaines villes du Nord, de Normandie, de Bretagne, de Nouvelle-Aquitaine et des Pays de la Loire se situent juste au-dessus du niveau de la mer et sont particulièrement exposées aux risques de submersion, notamment lors des tempêtes ou grandes marées. Les zones résidentielles, les zones industrielles et des infrastructures portuaires sont fragilisées.

Le saviez- vous ?

On estime à 1,5 million le nombre d'habitants exposés au risque de submersion en 2025. 864 communes littorales françaises sont identifiées comme particulièrement vulnérables.

En 2100, ce sont 450 000 logements qui seront menacés par l’érosion côtière.

Feux de forêt : un risque accru en zones urbaines et périurbaines

Le changement climatique entraîne une aggravation du risque météorologique de feux de forêt. En 2022, 90 départements de l’Hexagone ont été concernés par au moins un feu significatif. Ces feux se propagent parfois jusqu’aux abords des quartiers résidentiels comme dans le bassin d’Arcachon à l’été 2022, ou encore à Marseille et Narbonne en juillet 2025.

Pyrocumulus marseillais - @Oliv13 via @Infoclimat

Pour un niveau de réchauffement en France à + 4 °C, les feux de forêt et de végétation, déjà fréquents dans le sud, gagnent du terrain, avec un risque élevé qui s’étend régulièrement à tout le territoire. Certaines régions de la moitié nord (régions de la Loire au Bassin parisien) connaîtraient un risque de feu élevé selon des fréquences rencontrées à ce jour sur l’arrière-pays méditerranéen. Dans les régions méditerranéennes déjà exposées, le nombre de jours de risque élevé serait multiplié par deux. Enfin, la saison de risque élevé ou modéré de feux s’allongerait de 1 à 2 mois dans certaines régions.

Quelles solutions face à la vulnérabilité des villes ?

Face au changement climatique, il est nécessaire d’adapter nos villes, pour limiter les effets des dérèglements à venir, réduire les inégalités d’exposition et faire face aux réalités de demain.

Les services climatiques de Météo-France

Expert public de la météo et du climat, Météo-France a développé deux services climatiques à destination des collectivités qui cherchent à adapter leur territoire :

- Climadiag Commune qui fournit, à partir de la simple saisie du nom de la commune ou de l’intercommunalité, une synthèse des évolutions climatiques attendues sur chaque territoire en 2030, en 2050 et en 2100 pour un ensemble d’indicateurs clés (nombre de jours de gel, fortes précipitations, sol sec, vagues de chaleur…)

- Climadiag Chaleur en ville pour caractériser l’intensité de la surchauffe urbaine, notamment le phénomène d’îlot de chaleur urbain, connaître l’évolution du nombre de nuits chaudes et très chaudes, quartier par quartier, aux horizons 2030, 2050 et 2100 grâce à une modélisation à très haute résolution et tester l’impact de scénarios d’adaptation (augmentation d’espaces végétalisés, utilisation de matériaux réfléchissants...) sur la chaleur en ville.

La recherche de Météo-France sur le climat urbain

Pour mieux comprendre les évolutions climatiques et appuyer les actions d’adaptation, Météo-France joue un rôle de premier plan dans le domaine de l’étude de la météorologie et du climat urbain.

L’étude du climat urbain fait l’objet de nombreuses activités de recherche dans plusieurs domaines, principalement menées au Centre National de Recherches Météorologiques (Météo-France - CNRS).

- Approfondir la connaissance de la variabilité du climat urbain à petite échelle par l’observation et améliorer les modèles atmosphériques numériques à échelle hectométrique en ville. Ceci s’inscrit notamment dans le cadre de collaborations internationales via le projet de recherche Research Demonstration Project « 2024 Paris Olympics » soutenu par l’Organisation Météorologique Mondiale dans le contexte de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.

- Étudier l’impact sur le climat urbain des solutions basées sur la nature, comprendre le rôle de la végétation et des parcs dans l’atténuation de la surchauffe urbaine en surface et dans les basses couches de l'atmosphère, par des observations directes sur le terrain ainsi que par modélisation numérique.

- Comprendre l’impact des fortes températures et de la pollution atmosphérique sur la santé, en collaboration avec les acteurs de la santé publique.

- Météo-France participe à un important programme de recherche nommé PANAME (PAris region urbaN Atmospheric observations and models for Multidisciplinary rEsearch) qui vise à mieux comprendre les déterminants de la variabilité des zones de surchauffe et de (relative) fraîcheur en environnement urbain grâce à des campagnes intensives de mesure réalisées en particulier lors de l’été 2022 et 2023 en région parisienne.