© Eddy Duluc - Météo-France

Qu’est-ce que la pression atmosphérique ?

15/02/2024Le poids de l'air exerce une force sur la surface de la Terre, c'est la pression atmosphérique. Ainsi une colonne d'air d’un m2, qui part du sommet de l'atmosphère jusqu'au sol, a une masse de l’ordre de 10 000 kg ! Ce poids de l’air au-dessus de nous influence les phénomènes météorologiques tels que le vent, les précipitations et la formation des systèmes météorologiques. Surveiller les variations de la pression atmosphérique est essentiel pour comprendre et prédire le temps.

Mieux comprendre la pression atmosphérique

Imaginez-vous debout au fond de l'océan, avec l'eau qui vous entoure de tous côtés. Plus vous descendez profondément, plus la pression de l'eau sur votre corps augmente en raison du poids de l'eau au-dessus de vous. De manière similaire, dans l'atmosphère, l'air exerce une pression sur la surface terrestre qui diminue avec l'altitude.

Près de la surface de la Terre, la pression est plus élevée en raison du poids de l'air au-dessus. En montant en altitude, la pression diminue car il y a moins d'air au-dessus pour exercer une force vers le bas.

Pourquoi ne ressent-on pas alors ce poids de l’air sur nous ? La pression atmosphérique est exercée de manière égale dans toutes les directions, donc nous ne la percevons pas comme une force externe. De plus, notre corps est habitué à vivre avec cette pression constante. Sauf dans des situations où il y a des changements rapides de pression comme lors d'un voyage en avion ou en plongée sous-marine.

Mesurer la pression atmosphérique en météorologie

Les météorologistes appliquent des normes définies par l'Organisation météorologique mondiale pour pouvoir comparer les mesures de pression entre elles. Ainsi tous les baromètres, quelle que soit l’altitude à laquelle ils se situent, sont calibrés pour indiquer la pression ramenée au niveau de la mer. On mesure la variation de la pression avec l'altitude grâce au radiosondage en lâchant un ballon équipé d’un capteur.

Lire aussi : Les systèmes d'observation de Météo-France

La connaissance fine des variations horizontales et verticales de la pression atmosphérique permet de déterminer les mouvements de l'atmosphère.

Variation horizontale de la pression atmosphérique

Au niveau de la mer, la pression moyenne est de 1 013,25 hectopascals (hPa).

1 013,25 hPa = 1013,25 mb = 760 mmHg.

En tout point de la surface du globe, la pression ramenée au niveau de la mer varie au cours du temps. En météorologie, on appelle dépression un centre de basse pression et anticyclone un centre de haute pression. Un marais barométrique est une zone géographique étendue où la pression au niveau de la mer varie très peu.

Records

Les pressions au niveau de la mer les plus extrêmes relevées dans l’Hexagone oscillent entre 951,8 hPa à la pointe de La Hague (Manche) le 25 février 1989 et 1049,7 hPa à Abbeville (Somme) le 20 janvier 2020.

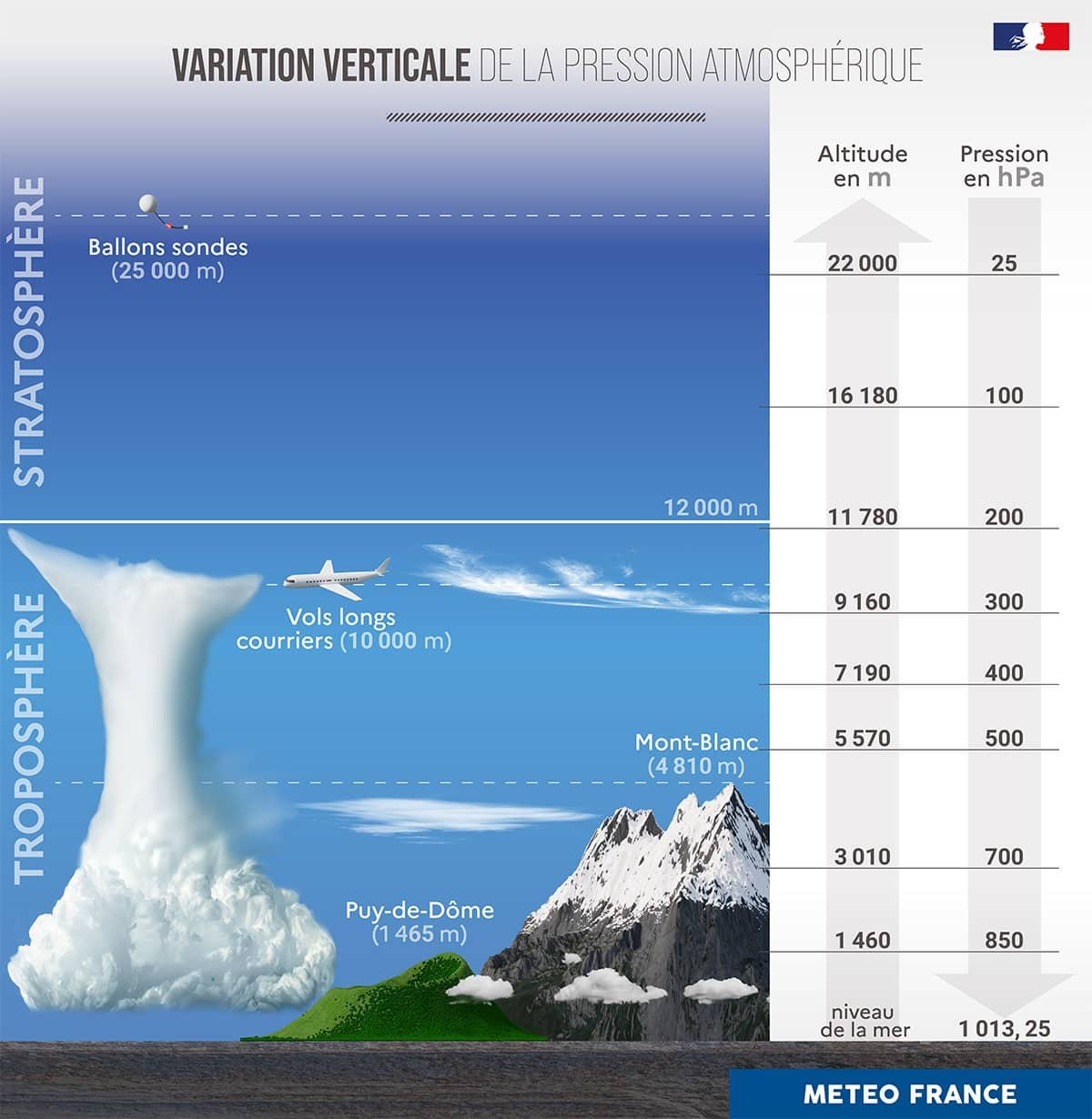

Variation verticale de la pression atmosphérique

Plus on s'élève en altitude, moins il y a d'air au-dessus de nos têtes et plus la pression baisse. En moyenne, la pression atmosphérique diminue de 1 hPa tous les 8 mètres.

• Pression moyenne à 1 500 m d'altitude : 850 hPa

• Pression moyenne à 3 000 m : 700 hPa

• Pression moyenne à 5 500 m : 500 hPa

Il y a autant d'air entre 0 et 5 000 m qu'entre 5 000 m et l'espace !

Des pressions naît le vent

Les dépressions (zone de basse pression) et les anticyclones (zone de haute pression) sont appelés centre d’action pour une raison précise : ils sont responsables des mouvements de l’atmosphère.

Pourquoi il pleut quand la pression est basse ?

Le plus souvent, le temps est à la pluie lorsque la pression est basse. Lorsqu'elle diminue rapidement, le vent et le mauvais temps menacent. Ainsi, une baisse de pression atmosphérique est souvent associée aux intempéries. Dans cette zone de basse pression, l’air tend à s’élever, créant des conditions météorologiques instables. Le vent a tendance à souffler assez fort au cœur d'une dépression.

Quelle pression pour le beau temps ?

À l'inverse, une pression atmosphérique élevée est synonyme de temps calme. Ainsi, en été, hautes pressions et beau temps vont de pair, mais en hiver, elles sont souvent accompagnées de brouillard et de nuages bas qui peuvent durer toute la journée. En tout cas, un anticyclone assure un temps calme et un vent faible en surface.

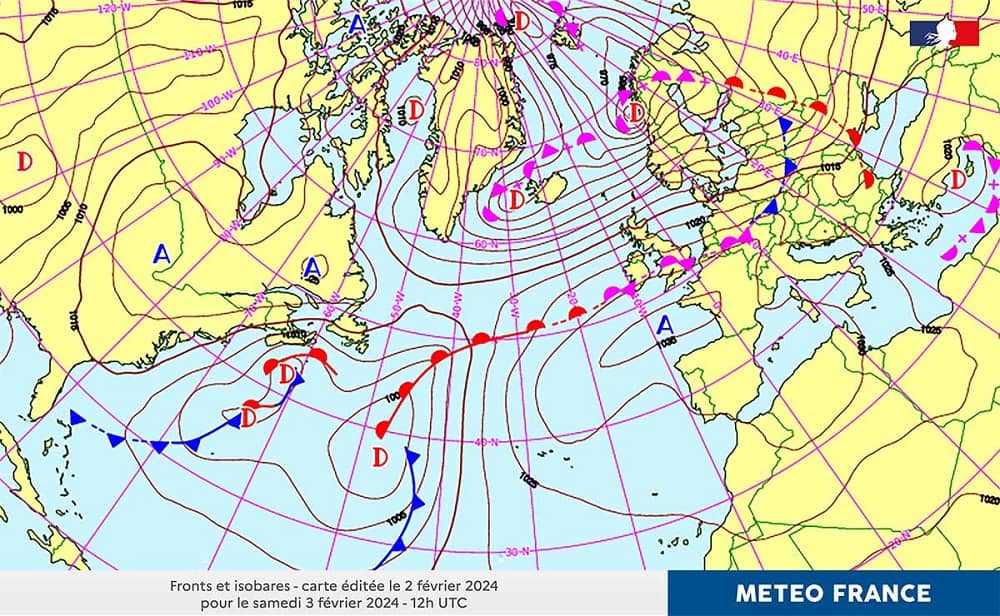

Repérer les dépressions et les anticyclones : les isobares

Sur une carte d'observation ou de prévision du temps figurent des lignes d'égale pression appelées « isobares » en météorologie. C’est l’équivalent des lignes de niveau sur un relief d'une carte géographique. Dans le cas de la pression atmosphérique à Météo-France, le tracé obtenu permet aux météorologues de suivre les zones de basse pression ou dépression (notées D en rouge) et les zones de haute pression ou anticyclones (notés A en bleu). On trace les isobares de 5 en 5 hPa en surlignant l'isobare de référence 1 015 hPa (le plus proche de la valeur moyenne de 1 013,25 hPa).

Au sol comme en altitude, la pression n’est pas la même partout. L’atmosphère cherche constamment à combler ces différences. Ainsi, l’excédent d’air dans les hautes pressions va vouloir combler le déficit situé dans les basses pressions. Ce mouvement d’air c’est le vent. Plus la pression varie rapidement d'un point A à un point B (i.e. plus les lignes isobares sont resserrées), plus le vent entre les deux sera vigoureux.

Qu’est-ce que la marée barométrique ?

Chaque jour, la pression atmosphérique en un point varie indépendamment de la circulation atmosphérique. Comme l’océan, l’air de l’atmosphère est soumis à l’attraction des astres, responsable des marées. Cette variation quotidienne de pression, c’est ce qu’on appelle la marée barométrique ; elle est négligeable aux pôles mais peut atteindre plusieurs hectopascals aux tropiques.

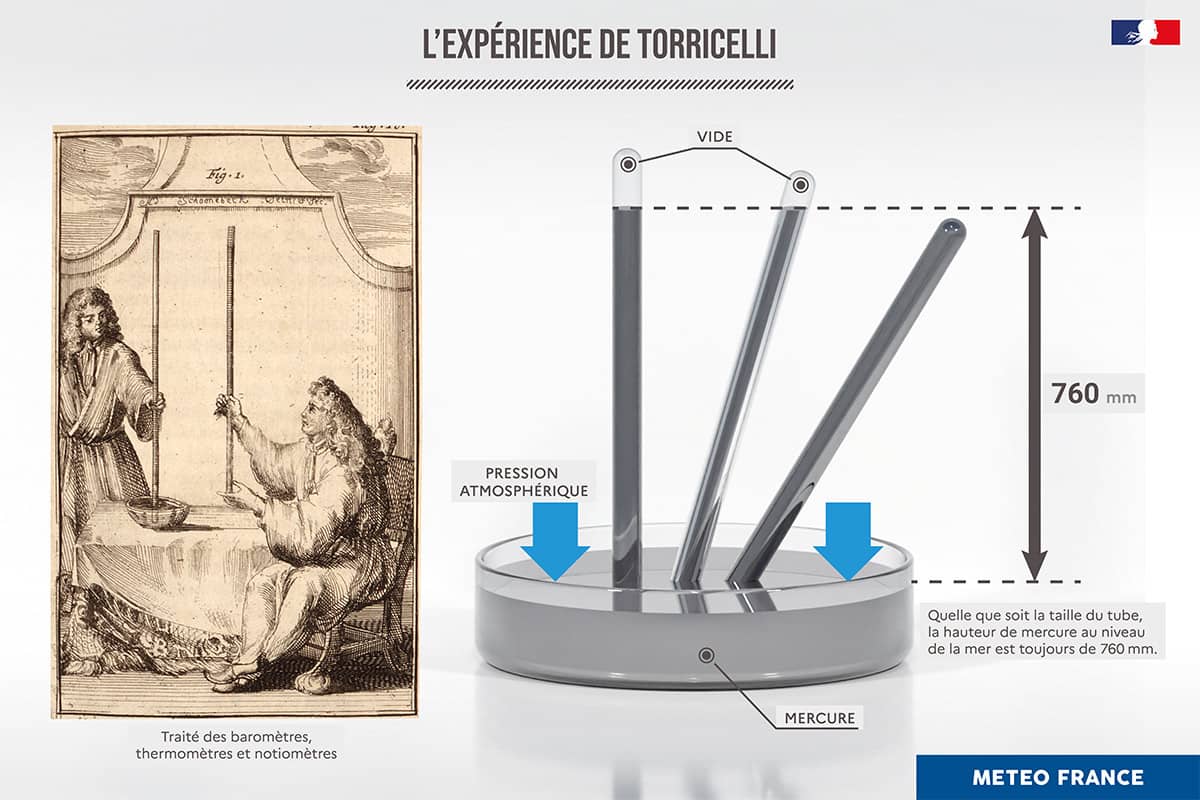

L'expérience de Torricelli

Avant le XVIIe siècle, on considérait que parmi les quatre éléments, seuls l'eau et la terre avaient un poids. Les scientifiques estimaient que le feu et l'air étaient dépourvus de masse. Ce sont les expériences d'Evangelista Torricelli (1608-1647) puis celles de Pascal (1623-1662) qui ont révélé au monde l'existence du vide et de la pesanteur de l'air.

Torricelli, en 1643-1644, a retourné dans une cuvette de mercure des tubes de diamètres différents remplis du même liquide pour constater que le niveau de mercure obtenu était toujours le même quel que soit le diamètre des tubes : 760 millimètres. Le poids de la colonne de mercure venant équilibrer celui de la colonne d'air au-dessus de la cuvette : c'est le premier baromètre !

En 1648, Pascal a démontré, en faisant gravir au tube de Torricelli le Puy de Dôme, que la pression diminue avec l'altitude et que le bout du tube est rempli de… vide !